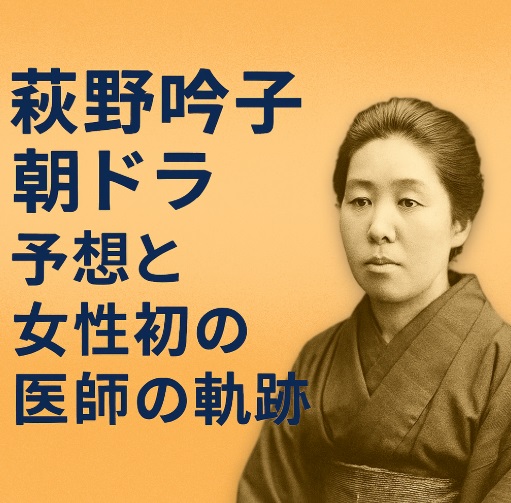

「荻野吟子」という名前を聞いたことはありますか?

実は彼女、日本で初めて医師の免許を取得した女性なんです。そんな歴史的偉人が、次の朝ドラのモデルになるのでは?と注目が集まっています。

これまでの朝ドラでも、明治・大正時代を生きた女性たちが描かれ、多くの共感を呼んできました。

その流れで、「荻野吟子 朝ドラ」予想が浮上しているのも納得です。しかし、彼女の本当の姿や生き方を知っている人はまだ多くはありません。

この記事では、荻野吟子の波乱に満ちた人生と、朝ドラにぴったりといえる理由を深掘りしていきます。明治という激動の時代を、自らの信念で切り開いた女性の物語を一緒にたどってみましょう。

● 荻野吟子が日本初の女性医師であることがわかる。

● 荻野吟子が朝ドラのモデルとして注目されている理由がわかる。

● 彼女の生涯とその信念が現代に与える影響を理解できる。

● 朝ドラ化の可能性や予想に関する情報を把握できる。

荻野吟子とは?日本初の女性医師の生涯

荻野吟子(おぎの ぎんこ)は、明治時代に女性として初めて医師の免許を取得した人物です。

今では当たり前になっている女性医師の存在ですが、その道を切り開いた先駆者が荻野吟子でした。

彼女がどのようにして医学の道を志し、数々の困難を乗り越えたのか。その人生には、時代を超えて響く強さとしなやかさがあります。

誕生から医学への志

荻野吟子は1851年、現在の埼玉県熊谷市にあたる地に生まれました。

江戸時代の終わりごろ、女性が学問や職業に就く機会はほとんどありませんでした。そんな社会の中で、彼女は幼い頃から読書が好きで、特に漢詩や和歌にも親しんでいたと言われています。

彼女の人生が大きく変わったのは、若くして罹患した婦人病がきっかけでした。

当時、女性が診察を受けるには男性医師しか選択肢がなく、羞恥心や偏見による苦しみを経験します。この出来事が、彼女の心に「自分と同じ思いをする女性を減らしたい」という強い想いを芽生えさせました。

当時は、女性が医師になること自体が「前代未聞」であり、医学を学ぶ学校は男性限定がほとんど。それでも荻野吟子は諦めることなく、自らの意思で東京に出て、学問と向き合う決意を固めます。

医師免許取得と社会的反響

彼女は1873年ごろから医学を学び始め、さまざまな制約を受けながらも、ついに1885年、医術開業試験に合格します。

これは、女性として初めて正式に医師の免許を得た瞬間でした。試験そのものも、女性が受けること自体が前例のないことであり、周囲の反対や制度の壁を乗り越える努力は想像を絶するものでした。

医師免許を取得した後、荻野吟子は東京や群馬で婦人科専門の医院を開き、主に女性や子どもを診療しました。

彼女が患者に接するときのやさしさ、丁寧さは多くの女性たちに安心感を与え、「女性が女性の健康を守る時代」の幕開けを感じさせたといわれています。

この出来事は当時の新聞でも大きく取り上げられ、「女医の誕生」は日本中に強い印象を残しました。

それだけでなく、荻野吟子の行動は、女性たちに「自分たちも社会に出て活躍できる」という新しい可能性を示すきっかけにもなったのです。

荻野吟子と朝ドラの関係とは?

荻野吟子という名前が、なぜ今「朝ドラ」のモデル候補として注目されているのでしょうか。

彼女の人生は、日本の歴史に残る大きな功績を持つだけでなく、多くの人が共感できる物語性に満ちています。

近年の朝ドラ傾向や視聴者の反応を踏まえると、荻野吟子が次のヒロインになる可能性は十分にあると言えるでしょう。

過去のモデル朝ドラとの比較

朝ドラにはこれまで多くの実在人物がモデルとして登場してきました。

たとえば『花子とアン』では翻訳家・村岡花子が、『らんまん』では植物学者・牧野富太郎が描かれました。これらの作品に共通しているのは、「困難を乗り越えながら、自分の道を切り開く主人公」という点です。

荻野吟子の人生にも、この朝ドラ的“成長と挑戦”の要素が色濃くあります。

女性であるという理由だけで夢を拒まれた時代に、学び、闘い、そして医師となった彼女の姿は、多くの人に勇気を与えるでしょう。

家族との絆や患者との触れ合いなど、ドラマ化しやすいエピソードにも事欠きません。

また、舞台となる明治時代という背景も、衣装や風景を含めて視覚的に楽しめる要素が豊富です。視聴者にとっても新鮮で学びのある設定として魅力的です。

朝ドラ予想と脚本家・時期は?

現時点で荻野吟子をモデルにした朝ドラの正式発表はありませんが、ネット上では「次は荻野吟子では?」という予想や希望の声がじわじわと増えています。

SNSでは、「今こそ荻野吟子のような女性の物語が必要」といったコメントも散見され、共感の輪が広がっています。

また、過去に朝ドラを手がけた脚本家の一部が、「次は医療×女性史で描きたい」と発言したインタビュー記事などもあり、そこから荻野吟子の名前が浮上しているとも言われています。

放送時期の予想は難しいものの、2026年以降の新作として可能性があるのでは?と見る声もあります。

NHKが大切にしている「家族」「努力」「時代背景とともに生きた人々」というキーワードは、すべて荻野吟子の人生に当てはまります。

医療従事者への関心が高まっている今だからこそ、彼女の物語はより強く響くのではないでしょうか。

荻野吟子の生き方から学べること

荻野吟子の人生は、ただ「日本初の女性医師」という肩書きだけでは語りきれません。

彼女の生き方には、現代を生きる私たちにとっても、数多くの学びと気づきがあります。性別や環境に縛られず、信念を貫いて社会に貢献したその姿勢は、時代を超えて今も心に響きます。

困難の中でも信念を貫く姿勢

荻野吟子が医学を志したのは、女性であることが理由で十分な診療を受けられなかった自身の体験からでした。

当時、女性が学問を学ぶこと自体が珍しく、ましてや医師になるという選択は、多くの偏見や制度的な壁に阻まれていました。

それでも彼女は、周囲の反対に屈することなく、粘り強く学び続けました。何度も受験資格を断られ、それでも諦めず、ついに医師免許を手にした彼女の姿勢は、「不可能」と思える状況の中でも道を切り拓けるという強いメッセージを私たちに届けてくれます。

目の前の壁にひるまず、自らの信念を曲げなかったその力強さは、現代においても大切にすべき生き方の一つではないでしょうか。

今に通じるジェンダーとキャリアの視点

荻野吟子の生き方には、現代の「ジェンダー平等」や「働き方改革」に通じる視点も多くあります。

彼女は単に医師になっただけでなく、家庭を持ち、子どもを育てながら医療に従事していました。

当時の価値観では、結婚した女性が仕事を持つことは例外的でしたが、彼女は社会で果たすべき役割を自ら選び、両立させていきました。

これは、今まさに多くの女性や家庭が直面している「キャリアと家庭のバランス」というテーマに深くつながります。

さらに、荻野吟子は「医療を受ける側の痛み」に寄り添える医師として、患者にとって本当に必要な医療を考え続けました。

医師である前に、一人の人間として向き合う姿勢は、今の医療従事者や福祉に関わる人々にとっても、模範となるものです。

【まとめ】荻野吟子が朝ドラになる日を楽しみに

荻野吟子の人生は、挑戦と希望に満ちた物語でした。

女性であることを理由に夢を断たれそうになっても、そのたびに立ち上がり、医師という道を自らの手で切り開いた姿は、まさに“朝ドラの主人公”にふさわしい生き方だと言えます。

時代の壁に挑み、誰かのために生きることを選んだ彼女の姿勢は、今を生きる私たちにも多くの気づきを与えてくれます。

困難な時代にこそ希望を灯した荻野吟子。その静かで力強い軌跡は、きっと多くの人の心に響くはずです。

正式な発表はまだありませんが、「荻野吟子 朝ドラ」への期待が高まる今こそ、彼女の人生を改めて知るきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

いつの日か荻野吟子が朝ドラのヒロインとして登場する日を、楽しみに待ちたいと思います。

Q&A|荻野吟子と朝ドラに関するよくある質問

- Q荻野吟子は本当に日本初の女性医師なの?

- A

はい、荻野吟子は1885年に日本で初めて医師免許を取得した女性です。性別による制限があった時代に、制度の壁を乗り越えて医師となった、まさに先駆者です。

- Q荻野吟子が朝ドラになるというのは本当?

- A

現時点で公式な発表はありませんが、「次の朝ドラ候補」としてSNSやメディアで注目が集まっています。実在人物をモデルにした朝ドラが続く中、荻野吟子もその流れにふさわしい人物と見られています。

- Q荻野吟子の人生で注目すべきポイントは?

- A

女性の自立や教育、医療への貢献です。特に、病気や社会の偏見を乗り越えながら医師を目指した姿勢は、今の時代においても学ぶ点が多く、ジェンダー平等の象徴的存在ともいえます。

- Q荻野吟子に関する資料や記念館はありますか?

- A

はい。埼玉県熊谷市には「荻野吟子記念館」があり、彼女の生涯や功績に触れることができます。また、厚生労働省などの公的資料でもその名が紹介されています。