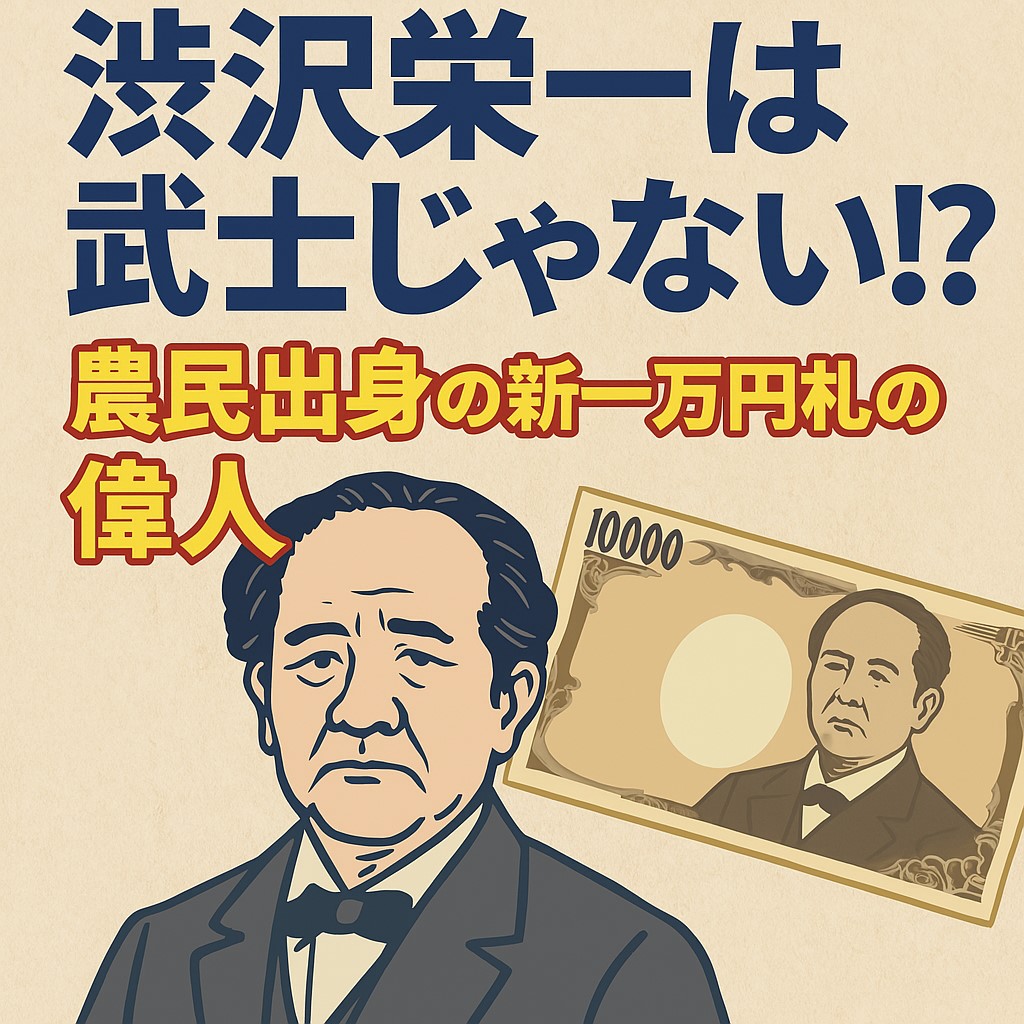

「近代日本経済の父」と呼ばれ、2024年からは新しい一万円札の顔にもなった渋沢栄一。

銀行の設立をはじめ、500以上の企業や団体の創設に関わるなど、日本の経済や社会の土台を築いた偉人として広く知られています。

そんな渋沢栄一ですが、実は出自は武士ではなく、埼玉の農家出身だということをご存じでしたか?

しかも、若い頃は尊王攘夷の志士として活動していたという、まさに“意外すぎる”過去を持っています。

本記事では、渋沢栄一の農民としてのルーツから始まり、どのようにして日本初の銀行を作るまでになったのか、さらに彼の知られざる社会貢献や柔軟な価値観にまで迫ります。

渋沢栄一の“本当の姿”を知ることで、時代を超えて生きるヒントが見つかるかもしれません。

●渋沢栄一が農民出身であるという意外な事実を知ることができる。

●尊王攘夷の志士から実業家へと転身した経緯が理解できる。

●第一国立銀行の設立や社会貢献の具体的な活動を学べる。

●出自にとらわれず、志と行動で道を切り開く姿勢がわかる。

渋沢栄一のルーツは農民だった!

現在では「日本資本主義の父」として知られる渋沢栄一ですが、その出発点は意外にも、武士でも商人でもなく“農民”でした。

彼は1840年、現在の埼玉県深谷市にあたる血洗島(ちあらいじま)村で、藍玉(あいだま)を製造・販売する裕福な農家の家に生まれました。

藍玉とは、当時の染料として使われていた藍の原料です。渋沢家はただの農業従事者ではなく、藍の栽培から加工・販売までを手がける、いわば「自営業的な農家」でした。

このような農業と商業を両立する“百姓商人”というスタイルは、当時としては珍しく、かなり進んだ家業だったといえます。

栄一は幼いころから畑仕事を手伝いながら、藍玉の売上や仕入れといった金銭のやり取りも間近で見て育ちました。

さらに、家では論語などの儒学も学び、人としてのあり方や商売における誠実さを自然と身につけていきます。そうした環境は、後に彼が掲げる「道徳と経済の両立」という理念の土台となったのです。

また、渋沢家は地域でも一目置かれる存在で、村人たちとのつながりも深く、近隣の人々と助け合う精神も自然と養われました。

こうした実体験が、後に渋沢が福祉や教育分野にも力を注ぐ“全体を見渡せる人物”として成長する下地となっていたのです。

つまり、渋沢栄一の成功の原点は、恵まれた教育でも名門の家柄でもなく、「働くことの尊さ」と「お金と誠実のバランス」を、農家の暮らしの中で体感していたことにありました。

彼の“経済人”としての素地は、まさにこの農民的な日常から生まれていたのです。

実は尊王攘夷派!志士としての若き日々

今でこそ「経済人」のイメージが強い渋沢栄一ですが、実は若い頃、時代の大きなうねりの中で激しく燃えていた“志士”だったという一面があります。

農民の家に生まれながらも、渋沢は読書と学問を通じて世の中の動きに関心を持つようになり、やがて幕末の尊王攘夷運動に身を投じていきます。

当時、尊王攘夷とは「天皇を敬い、外国勢力を排除しよう」という思想で、全国の若者たちの間で大きな支持を集めていました。

渋沢も例外ではなく、同志と共に京都に赴き、倒幕に向けた行動を計画していた時期があったのです。つまり、渋沢はかつて「幕府を倒す側」の立場に立っていた人物だったのです。

ところが、運命のいたずらともいえる転機が訪れます。

計画が未遂に終わり、逃げるように江戸に戻った渋沢は、ひょんなことから幕府の側近に見いだされ、なんと幕臣として仕えることになったのです。

そしてそのまま、幕府の使節団の一員として、ヨーロッパへと派遣されることになります。

1867年、パリ万国博覧会。

まだ海外に出ることすら珍しかった時代に、渋沢はフランスをはじめとするヨーロッパ諸国を訪れ、西洋の産業、政治、教育、社会制度などを自分の目で見て学ぶ機会を得ました。

この経験は彼の人生を大きく変えることになります。

特に印象的だったのは、商人や経営者が社会的にも尊敬され、経済活動が人々の暮らしを豊かにしているという「資本主義社会のしくみ」でした。

日本において、武士が中心だった社会構造とはまるで違う光景に、渋沢は深い感銘を受けます。

この時のヨーロッパ滞在は、渋沢が後に「道徳と経済の両立」「利益と公益の調和」という考えを持つきっかけとなりました。

倒幕の志士としての情熱を胸に抱えつつも、それを「経済による国づくり」へと昇華させていったのです。

つまり渋沢栄一は、武士でも商人でもなかった“農民出身の志士”として、時代のはざまで模索し、行動し、世界を見て、自らの道を切り開いていった人物なのです。

その柔軟さと吸収力こそが、彼の真の強さだったのかもしれません。

帰国後に日本初の銀行設立へ

ヨーロッパ視察から帰国した渋沢栄一は、それまでの自分の価値観が大きく揺さぶられたことを実感していました。

特にパリで見た「経済が社会を支えている姿」は、日本ではまだ馴染みの薄かった考え方でした。そこで彼は、「これからの日本は武力ではなく、経済の力で国を豊かにすべきだ」と強く感じたのです。

当時の日本は明治維新を迎え、新しい国づくりに向けて急激に変化している時代でした。士族や大名に代わって、新しい経済の担い手が求められていました。

そんな中、渋沢は幕臣という立場を離れ、民間人としての道を選びます。つまり、“官”から“民”へと大きな転身を遂げたのです。

その最初の大きな挑戦が、日本で初めての銀行「第一国立銀行」の設立でした。

1873年に東京で開業したこの銀行は、今のみずほ銀行のルーツとも言える存在です。当時、日本にはまだ銀行という概念すら広まっておらず、人々にとっては馴染みのない制度でした。

そこで渋沢は、単にお金を預けたり貸したりする機能にとどまらず、「信頼によって経済を回す」という新しい価値観を根づかせるべく奔走しました。

銀行の仕組みを丁寧に説明し、信用の大切さを語り、事業の立ち上げを支援していく。こうして渋沢は、経済を単なる利益追求の手段ではなく、社会全体を良くする“仕組み”として機能させていったのです。

また、第一国立銀行の設立を皮切りに、渋沢は数多くの企業や団体の創設にも関与していきます。

その数はなんと500以上。現在でもよく知られている王子製紙、東京海上火災保険、帝国ホテル、東京証券取引所など、多岐にわたる分野に影響を与えています。

注目すべきは、どの企業にも共通していたのが「公益性を重視する経営方針」だったことです。

渋沢にとって企業は、単なる金儲けの手段ではなく、社会に貢献し、人々の生活を豊かにするための“公器”でした。

こうした考え方は、今でいう「社会起業」や「SDGs的な視点」にも通じるものであり、まさに時代を先取りしていたと言えるでしょう。

特に、利益を出すことと社会貢献を両立させる「道徳経済合一」の思想は、現代でも十分に通用する価値観です。

渋沢栄一の帰国後の行動は、たった一人の農民出身の志士が、日本の経済システムを根本から変えようとする壮大な挑戦の連続でした。

その原動力となったのは、パリで見た“世界”と、それを日本で実現しようとする強い志でした。彼が築いた経済の土台は、今も私たちの生活の中に息づいているのです。

福祉・教育にも尽くした社会起業家的精神

渋沢栄一は、「経済人」として数々の企業を立ち上げたことで知られていますが、実はその活動の根底には一貫して「社会のために」という思いがありました。

彼は単に利益を追い求めるだけの人ではなく、「利益とは、社会に貢献した結果として生まれるものだ」と考えていたのです。

その考え方をよく表しているのが、「利益=私欲」ではなく「利益=公益」という発想です。

渋沢にとって、企業や経済活動は、社会を豊かにし、人々の生活を支える“公共の器”であり、単なる金儲けの手段ではありませんでした。

今で言う「社会起業家」的な視点を、すでに明治の時代に実践していたのです。

たとえば、教育の分野では、女子教育の支援にも熱心でした。

当時、女性の学びに対する関心はまだまだ低く、教育の場は男性中心でしたが、渋沢は「社会を良くするには、女性の力が不可欠だ」と考え、女子高等教育機関の設立に協力しています。

こうした取り組みは、男女平等という概念が根づく前から、彼が未来を見据えていた証でもあります。

また、福祉活動の一環として「東京養育院」の運営にも深く関わりました。

これは、身寄りのない子どもや困窮する人々を支援する施設で、渋沢はその財政面だけでなく、施設の運営方針や職員教育にまで力を注いでいました。

「社会の弱者を放っておいては、本当の国の発展はない」と語っていたとも伝えられています。

さらには国際交流にも積極的で、アジア諸国との民間レベルでの友好関係の構築、日米・日仏の経済使節団の調整役なども務めました。

国境を越えて人と人とをつなぐ力を信じていた渋沢は、世界に通じる「信頼と誠実」の価値を、経済を通じて広めようとしていたのです。

このように、渋沢栄一の経済観は、単なる資本主義の模倣ではありませんでした。

そこには常に「人間性」や「公共性」が根づいており、利益と道徳の両立を図るという独自のスタイルを築いていました。

今でこそ「SDGs」や「ESG経営」などが注目されていますが、その先駆けともいえる実践を、渋沢は100年以上も前に行っていたのです。

社会のために経済を活かす。その姿勢こそが、彼がただの実業家にとどまらず、“志ある経済人”として尊敬されてきた理由なのでしょう。

渋沢栄一の生き方は、今を生きる私たちにも、多くのヒントを与えてくれます。

まとめ|渋沢栄一から学ぶ“出自に縛られない生き方”

渋沢栄一の人生は、まさに「出自に縛られない生き方」の象徴です。

農民の家に生まれながらも、尊王攘夷の志士として時代の変革に関わり、やがては日本初の銀行を創設する経済人へ。

そしてその後は教育や福祉にも力を注ぎ、“社会のために働く人”として多方面で活躍しました。

彼の生き方からは、時代や立場に合わせて柔軟に変化しながらも、常に「世の中をより良くしたい」という信念を貫いた姿が見えてきます。

出自や肩書きにとらわれることなく、自らの志と行動によって新しい道を切り開いていったその姿は、現代を生きる私たちにとっても大きな学びとなります。

特に、今のように変化の激しい社会では、渋沢のような柔軟性や、公益を考える視点、そして失敗を恐れず挑戦する気持ちがより一層大切になってきています。

肩書きや背景ではなく、自分の“志”をどこまで行動に移せるか。それこそが、未来をつくる鍵なのかもしれません。

渋沢栄一の生き方は、時代を超えて今もなお、強く語りかけてくれます。