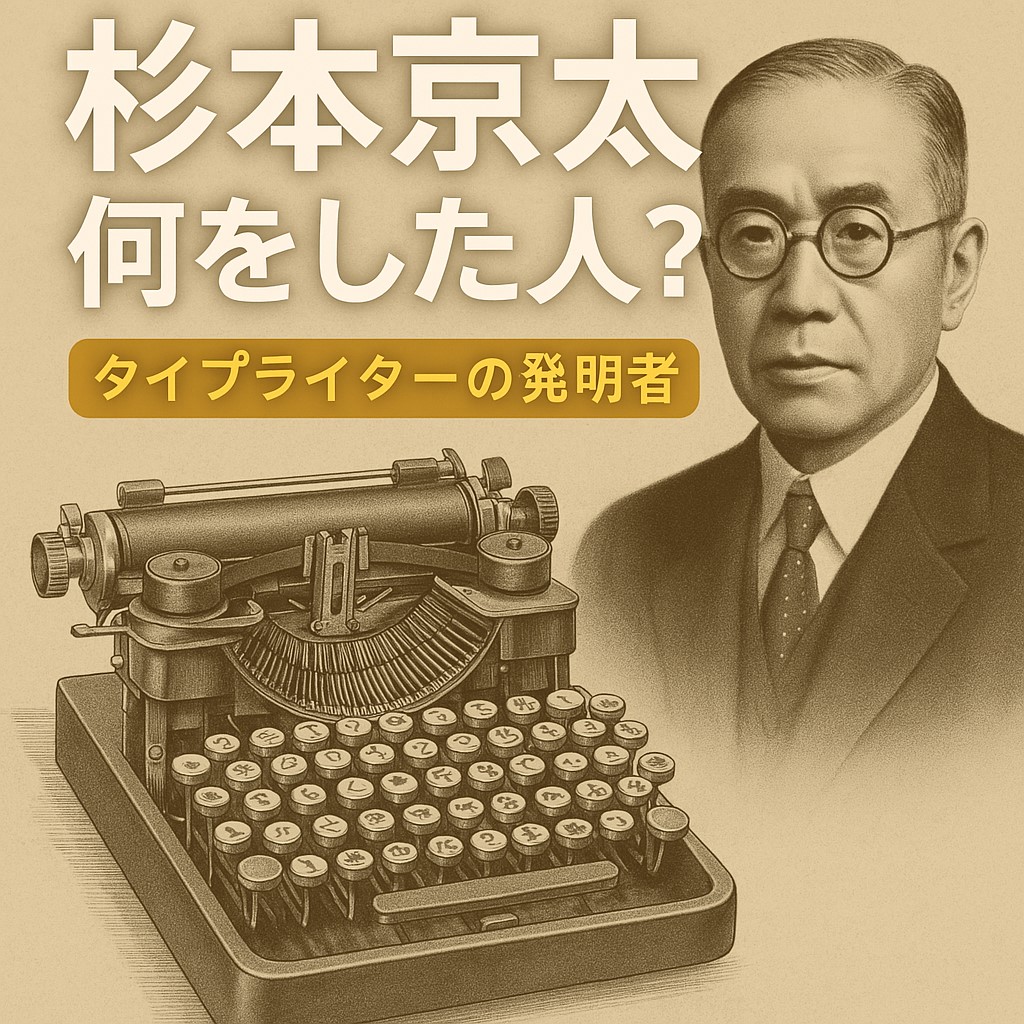

「杉本京太って、何をした人なの?」

そんな素朴な疑問を持った方へ、この記事はぴったりです。

杉本京太は、まだパソコンはもちろん、ワープロさえ存在しなかった時代に、日本語を機械で打てる「邦文タイプライター」を発明した人物です。

彼の功績によって、手書きが当たり前だった明治・大正期の文書文化が大きく変わっていきました。

現代ではあまり知られていませんが、杉本の発明は、その後の日本語ワープロやPC入力技術の先駆けとなるものでした。

この記事では、そんな彼の発明が生まれた背景や、社会に与えた影響、そして今なぜ注目すべき人物なのかを、わかりやすく解説していきます。

●杉本京太が日本語タイプライターを発明した人物であること。

●当時の手書き中心の社会に革命を起こしたこと。

●彼の技術が現代のワープロや日本語入力の基礎になっていること。

●今なお杉本京太の視点が現代社会に通じること。

杉本京太とは何をした人なのか?

杉本京太は、「邦文タイプライター(日本語タイプライター)」を日本で初めて実用化させた発明家です。

彼が生きた明治から大正にかけての時代、日本の公文書やビジネス文書はほとんどが手書きで作成されており、情報処理の効率は非常に低いものでした。

その中で、英語圏のようなタイプライター文化を日本語でも実現しようと挑戦したのが杉本京太です。

ひらがな・カタカナ・漢字という複雑な文字体系を、限られたキーで効率的に打ち込めるように工夫し、1920年代に邦文タイプライターを世に送り出しました。

この発明により、日本語の文書作成が大幅に効率化され、官公庁や新聞社、企業の事務作業にも革新がもたらされます。

つまり杉本は、「日本語を機械で打てる時代」を切り開いたパイオニアだったのです。

タイプライター誕生の背景と開発秘話

明治の時代背景と“書く文化”の課題

明治時代、日本は急速な近代化の波に乗って西洋の文化や制度を取り入れていましたが、文書業務だけは依然として「手書き」が主流でした。

役所、企業、学校などあらゆる現場で、文書の作成やコピーには多くの人手と時間がかかっていました。

紙と筆による業務は非効率であり、誤字の修正や清書にも大きな労力が必要だったのです。

欧米ではすでにタイプライターが導入され、事務作業の効率化が進んでいました。

一方、日本語にはひらがな・カタカナ・漢字という多様な文字が存在し、それを「どうやって機械で打つのか」という課題が立ちはだかっていました。

この日本語の「複雑さ」が、タイプライターの導入を難しくしていた最大の要因です。

誰もがその課題の大きさに気づきつつも、手を出せないでいた時代に、一人立ち上がったのが杉本京太でした。

発明に至る挑戦と技術的工夫

杉本京太は、もともと文具メーカーに勤めており、書くこと・伝えることに関心を持っていた人物です。

彼が注目したのは、日本語でも機械による入力を可能にすることでした。

そして、長年の試行錯誤の末にたどりついたのが、邦文タイプライターという発明です。

最大の技術的な壁は、「漢字をどう扱うか」でした。

英語のアルファベットとは異なり、数千字に及ぶ漢字をすべてキーに割り当てることは現実的ではありません。

そこで杉本は、使用頻度の高い文字を厳選して配置し、かな文字と漢字を組み合わせて打つという工夫を施しました。

さらに、1台のタイプライターにセットできる文字盤を工夫することで、限られたスペースの中でも多くの文字を扱えるように設計。

文字の配列や操作方法も、日本人の手になじむよう丁寧に考え抜かれていました。

1920年代にはついに、彼の邦文タイプライターが実用化され、公的機関やメディアなどで活用され始めます。

手書き中心だった文書作成が、機械によってスピードと正確さを手に入れることになったのです。

このように、杉本の発明は単なる機械の開発ではなく、日本語という文化を“打つ文字”へと進化させた一歩でもありました。

杉本京太の発明が社会に与えた影響

行政・ビジネスの文書作成に革命

杉本京太が発明した邦文タイプライターは、単なる便利な道具にとどまらず、日本の文書文化に革命を起こしました。

それまで行政や企業の現場では、膨大な文書を一字一句手で書くのが当たり前でした。役所の報告書、新聞社の原稿、会社の帳簿や通知書など、多くの人手と時間が費やされていたのです。

しかし杉本の邦文タイプライターが登場したことで、これらの作業に機械が導入され、業務効率が大幅に向上しました。

特に官公庁では、書記官や事務員による手書きの負担が減り、清書の手間も減少。新聞社では記事の下書きや整理がスピーディーになり、企業にとっては伝票や通知の大量発行が可能になりました。

さらに、タイプライターによって生まれた「活字的な美しさ」や「誰が読んでもわかる統一感」も評価され、徐々に日本中に普及していきました。

こうして邦文タイプライターは、日本の公的書類やビジネス書類の在り方を根本から変える存在となったのです。

日本語処理の近代化とIT時代へのつながり

杉本の発明の意義は、過去の文書効率化にとどまりません。

彼が作り出した「日本語を機械で扱う」という発想は、その後の技術革新につながる礎となりました。

1980年代に登場したワープロ(ワードプロセッサ)や、現代のパソコンでの日本語入力システムも、その根本には「複雑な日本語を効率よく打つ」という課題が存在しています。

ひらがな・カタカナ・漢字をどう扱うか、どのように変換するかというテーマは、まさに杉本が向き合った問題と地続きなのです。

また、日本語IME(Input Method Editor)の発展や音声入力、AIによる自然言語処理など、現在の日本語IT技術はすべて「日本語処理を道具にする」視点から生まれています。

杉本京太はその“最初の扉”を開けた存在だったと言えるでしょう。

パソコンで文章を打つことが当たり前になった今、私たちが使うキーボードの背後には、明治の一人の発明家の挑戦があるのです。

なぜ今、杉本京太に注目すべきなのか?

知られざる発明家の再評価

杉本京太の名前を、歴史の授業や教科書で見たことがある人は少ないかもしれません。

しかし、彼の発明した邦文タイプライターは、日本語を“機械で扱う”という常識を作った偉大な功績です。

にもかかわらず、杉本の名前があまり知られていないのは、功績そのものが「便利さ」に埋もれてしまったからかもしれません。

手書きから機械へという進化の中で、その“つなぎ目”となる革新を生み出した人ほど、後世では意外と目立たないものです。

だからこそ、今あらためて彼の存在に光を当て、評価し直すことは、日本の技術史をより深く理解するきっかけにもなります。

杉本京太は“名前が知られていない偉人”の代表格とも言える存在です。

技術と社会課題をつなぐ視点が今も通じる

杉本の発明がすごいのは、単に技術的な工夫が秀逸だったからではありません。

当時の社会における「文書作成の非効率さ」「労働の負担」「情報の正確性」といった課題を見つけ、そこに技術でアプローチしたことが評価されるべき点です。

現代のDX(デジタルトランスフォーメーション)や、AIによる自然言語処理の進化も、基本的には「社会の問題を、技術でどう解決するか?」という発想から始まります。

日本語をどう処理するか、どう伝えるかという問いは、今でもChatGPTや音声入力などの最前線で問われているのです。

杉本が100年以上前に持っていた“技術と社会の接点”へのまなざしは、今も十分通じるものがあります。

単なる発明家としてではなく、「社会に必要なことを見つけ、形にした人物」として、これからもっと注目されていくべき人物だといえるでしょう。

Q&A|杉本京太に関するよくある質問

- Q杉本京太はいつ生まれた人ですか?

- A

杉本京太は1872年(明治5年)に生まれました。明治維新直後の時代で、文明開化や西洋文化の流入が進む中で育ちました。

- Q邦文タイプライターって、どうやって打つんですか?

- A

現在のキーボードとは違い、数百もの文字が並んだ「文字盤」から文字を選び、レバーやキーで操作して打ちます。ひらがなやカタカナを中心に、必要な漢字を組み合わせて文章を構成していくスタイルでした。

- Q杉本のタイプライターは今でも使われているのですか?

- A

実用としてはすでに役割を終えていますが、一部は博物館や資料館で保存されています。たとえば「国立科学博物館」や「印刷博物館」などで展示されることがあります。

- Qなぜ学校の教科書ではあまり紹介されないのでしょうか?

- A

杉本の功績は、日本語入力の原点とも言える重要なものですが、戦争や政治史と比べて地味な印象があるため、一般の教育課程では取り上げられにくい傾向があります。ただ、近年は再評価の動きも見られています。

【まとめ】日本語に革命をもたらした発明家

杉本京太は、「邦文タイプライター」という日本語文書作成の常識を変える発明を成し遂げた人物です。

彼の功績により、手書き中心だった日本社会に“打つ”文化が根づき、行政やビジネスの文書効率が大きく進化しました。

杉本が活躍した明治〜昭和初期の時代背景をふまえれば、彼の挑戦がいかに大胆で、革新的だったかが見えてきます。

その視点や発想は、現代の私たちが抱えるITや言語処理の課題にもつながっているのです。

「杉本京太 何をした人?」という問いの答えは、「日本語に革命をもたらした発明家」。

そして今も、社会の課題に技術で向き合う人々にとってのロールモデルでもあります。

これから彼の名が、もっと多くの人に知られていくことを願ってやみません。